本帖最后由 楚霸关注 于 2021-3-15 19:25 编辑 ) i3 l1 I. |' R

& D" c u/ R6 Y$ {" K" z

风流不见秦淮海 寂寞人间五百年 ( o Y) C5 I: w/ f

, A$ T1 U4 C% f0 o/ w

1100年,一代情种死后,人间寂寞五百年3 a+ t5 F, L& c) M& z

长沙有个妓女,是秦观的“死忠粉”,接客时只唱秦观的词。0 v6 u* Y; y) S4 j' v( x3 Q

北宋绍圣三年(1096)的某一天,这名妓女接待了一个落魄的客人。弹唱了数曲秦观的词后,姑娘才知道眼前的客人就是她多年来追着词儿唱的秦观本尊。9 G7 H+ G% Y- l3 k

姑娘有些慌了。但秦观表面维持淡定,这是他一生中最为坎坷的时段,两年内遭遇“三连贬”,取道长沙准备到郴州接受“编管”。

( X; S" k' @; C( ^0 z为了自证身份,秦观为姑娘写了一阕词:! L9 k& c6 b3 f8 R4 c; N7 c

秋容老尽芙蓉院,草上霜花匀似翦。西楼促坐酒杯深,风压绣帘香不卷。: I, q4 M6 J( d7 X/ k# d, w) H

玉纤慵整银筝雁,红袖时笼金鸭暖。岁华一任委西风,独有春红留醉脸。: _4 }' |+ Y* T( a% d

——《木兰花》

1 J; [% B8 f- \' X& S) y姑娘热情款待了秦观,到临别时,二人都很悲伤。秦观又写了一阕词,寄托伤别之情:6 P* i' A, D+ }

潇湘门外水平铺,月寒征棹孤。红妆饮罢少踟蹰,有人偷向隅。' N8 n% S$ y) q8 l0 _& w" }

挥玉箸,洒真珠,梨花春雨余。人人尽道断肠初,那堪肠已无。# p2 O+ | D* l0 U! |% k

——《阮郎归》

' p- Z8 N4 z1 U7 s6 _1 z据宋人笔记记载,秦观走后,这位姑娘从此闭门谢客,说要等秦观回来。四年后,却等来了秦观的死讯。她穿上丧服,动身要去见秦观最后一面,经过长途跋涉,终于遇到秦观的灵柩。姑娘“拊棺绕之三周,举声一恸而绝。左右惊救,已死矣”。1 W6 g6 ?( T |/ I' d

这是一段凄美的爱情故事,它发生在最懂写爱情词、被称为“情种”的秦观身上,既是偶然,也是必然。他的词,自诞生以来就俘获了无数男女的心,但也在一声声悲怆的吟唱中预埋了人生不幸的大结局。

2 W n+ e2 S3 D" R# ~) a ( ]5 f9 \ X! f/ G5 M" ~

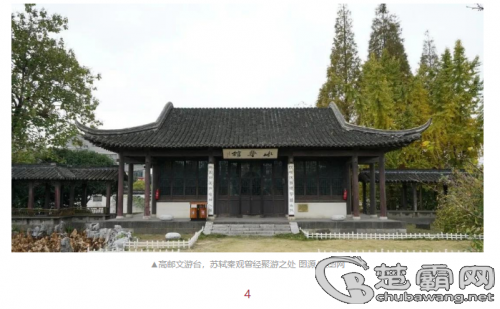

1+ I$ T' h' h. k, K

秦观(1049-1100)是北宋版的杜牧。他的整个人生,简直就是杜牧悲剧命运的翻版:明明是治国英才,却活成了青楼常客。

3 E0 f/ `% x! ~- Y最可怕的是,秦观本人很早就意识到自己与杜牧的相似性。& h1 r6 [3 Y. h! i7 t

他早年过着豪放慷慨的生活,自己说“少时如杜牧之强志盛气,好大而见奇”。很早开始习赋作文,但并不热心科举,自称“江海人”,“耻为升斗谋”。! p! \2 I' [0 s2 K' Z& c

他喜读兵书,曾撰写50篇策论,从国家治理到边疆政策,都提出了自己的一套主张。在他眼中,“功誉可力致,而天下无难事”,意气风发,感觉出门就要走上人生巅峰一样。但就像很少人知道杜牧的策论让司马光十分击赏一样,也很少人知道秦观曾在策论中有过多么激愤的爱国主张。3 n3 ]/ A" |6 x5 j$ G! s, @

30岁以前,他一度优游于湖州、杭州、扬州一带,宴饮酬唱,登临游览,过着浩歌剧饮、放浪形骸的浪漫生活。在他早期的词里,时时流露出豪放的调子:" M2 a6 b1 s, ^9 `

狂客鉴湖头。有百年台沼,终日夷犹。最好金龟换酒,相与醉沧州。# x+ w2 I7 [ V. s' o

——《望海潮》

2 q% a3 {" x* Q. E- v时时横短笛,清风皓月,相与忘形。任人笑生涯,泛梗飘萍。饮罢不妨醉卧,尘劳事、有耳谁听?江风静,日高未起,枕上酒微醒。8 G* W( k# Z7 ^( q

——《满庭芳》. t" E0 e; t! ^3 X

这是他一生中最自由潇洒的时光。或许也是每一个人年少该有的样子:未曾经受生活的暴击,所以活出了最好的状态。

5 j) I( u+ K# \6 [2 j+ p凭借着天生的聪明、才气与敏锐,他在30岁左右就写出了奠定个人声誉的代表作:; ^4 @ [" O0 m1 {/ ?( G

山抹微云,天连衰草,画角声断谯门。暂停征棹,聊共引离尊。多少蓬莱旧事,空回首、烟霭纷纷。斜阳外,寒鸦万点,流水绕孤村。

+ F6 L# Y( w- k0 e9 c3 \& N销魂,当此际,香囊暗解,罗带轻分。谩赢得、青楼薄幸名存。此去何时见也,襟袖上、空惹啼痕。伤情处,高城望断,灯火已黄昏。3 }' w! g" ^) M. R

——《满庭芳》) I! d' G9 S! }( Q; W4 Y* x

而这阕作品,正是与一个歌妓悄然产生情愫的产物。荷尔蒙是一切伟大作品的缘起,想必秦观和他的前辈杜牧都会认同这句话。; O, Z2 f4 m/ N% W2 B7 M: k, S N3 Z

由于这阕词太经典了,当时人都不喊秦观的名字,而叫他“山抹微云君”。他的词有很多女性受众,历代都不缺女粉丝。陆游的母亲就是其中一个。陆游,字务观。据说,陆游的母亲梦到秦观后,生了陆游,遂取秦观的字“少游”作儿子的名,而以秦观的名作儿子的字。( w* |$ T9 N. q+ ^; V; Z% r: B

但有个人对秦观这阕成名作却有些“微词”。

2 l9 O& ]$ O% h3 n( y- t- F/ }: a; B# J: m6 [

这样欢乐的时刻,是苏轼生命中的常态,但对秦观来说,却颇为难得。如他所言,“不称人心,十事常居八九;得开口笑,一月亦无二三”。. @3 [) v# v. e; m! a

毕竟他的一生,逆境远多于顺境,而他偏偏学不来苏轼的豁达。

, x8 ?9 y6 W2 ^0 u9 K5 D% E2/ E8 u- x1 ?4 e5 M6 n

高邮秦氏是宋代社会中一个典型的耕读家族。秦观的祖父虽是进士出身,父辈也入仕,但家族经济条件并不宽裕,还需要致力于农业生产。! q' R) U* a2 Y

秦观曾自述,其家有“敝庐数间”,“薄田百亩”,但由于“聚族四十口”,日常开销所费不赀,“田园之人,殆不足奉裘褐,供饘粥(稀饭)”,所以他时常感叹:“家贫素无书。”

: O4 n* j, h! R7 e" z1 {1 R他的妻子徐氏,家境好得多,出身高邮大族,“金钱邸第甲于一乡”。不过,从秦观后来的生活困境来看,岳父一家对其扶持应该十分有限。

' _ I3 K6 {0 E0 `. R7 ?; n秦观十多岁的时候,父亲就去世了。那时候,他还年少轻狂,豪放度日,不太懂得父亲之死对他意味着什么。等到年岁渐长,家族生活日益陷入拮据,他才深刻感受到,父亲之死意味着家族责任已经转移到他身上了。

1 D3 d! d. w( n m- \7 ^按秦观自己的话说,他不得不“强出应书,侥幸万一之遇”。他必须走上士人上升的唯一通道——科举之路了,尽管内心是抗拒的,但家族的责任压倒了个人的自由。" J- x2 I5 F3 i$ [7 v* W# x

. S' c7 k3 D! X. N: t. _

中国传统社会的结构,只看得到家族,而看不到个人。家国一体,在家族中,尤其是在处于逆境的家族中,做一根顶梁柱是整个社会赋予你的使命。而家族中的个人,往往没有自主选择的空间。比如唐代大诗人王维,人称“诗佛”,但在父亲很早过世后,作为家中长子,他必须担起照顾弟、妹的责任,大半辈子都“佛”不起来,只能很现实地谋科举,谨小慎微地做个小官员。很多我们熟知的历史人物,都曾像我们现实中的每个人一样负重前行——只是经过时间的淘洗,我们只看到他们成功的一面,而忽视了他们困苦的另一面。

% O% g2 ^. t- l9 u$ [" i+ F30岁以后,那个豪放的秦观“死”了。取而代之,他的内心进入了痛苦困厄的状态。

' J4 h: @# h0 f6 z他经历过不止一次科举失意,也经历过全家族的饥荒。最低谷的时候,他说自己“气血未衰心已衰”

) F3 h) r3 [% g* _; \9 j元丰八年(1085),37岁的秦观终于考中进士。但也是在这一年,他将自己的字“太虚”,改为了“少游”。太虚是指宇宙,也指道家的道,如秦观所说,自己早年“好大见奇”,认为天地间的事都很容易。如今,他读了东汉伏波将军马援的从弟马少游绝意事功、淡泊求安的故事,若有所悟。“愿还四方之事,归老邑里,如马少游”,遂改字为“少游”。- Q: f, v$ r: x

考中进士,向来被认为是光宗耀祖、人生得意的盛事,但奇怪的是,秦观只是兴奋了一下子,然后怅然若失。早年那种豪放奋厉的精神,在这重要的时刻却蜕变为退避的生活态度。是否在冥冥之中,他已预见了自己将在官场上遭遇的悲剧?不得而知。/ K+ _( X0 W0 a! A

; e P0 B: J9 }$ Q' ?5 q

秦观被贬的最后一站,是雷州(今广东湛江)。在那里,他为自己写好了挽词,死亡对他来说,只是时间问题了。

' V! V+ A) ^# h! r" Q; u6 O婴衅徙穷荒,茹哀与世辞。" ]8 g t" K9 F

官来录我橐,吏来验我尸。: e) F/ B6 T" L

藤束木皮棺,槁葬路傍陂。

0 W2 E1 O0 T; k4 G' e3 [3 c6 v( x5 }# D家乡在万里,妻子天一涯。2 p$ i( U; q% {+ Q

孤魂不敢归,惴惴犹在兹。

1 X$ N3 J# Z" Y* K; k昔忝柱下史,通籍黄金闺。4 a* B! S8 P* \% Z

奇祸一朝作,飘零至於斯。

4 C& x. ]: \7 ^ ?& S; n; y2 s; o% f弱孤未堪事,返骨定何时。

/ P5 @2 z, j, F; a* b修途缭山海,岂免从闍维。( F$ A% G3 z) ~ v0 h7 p7 t0 {7 r

荼毒复荼毒,彼苍那得知。

! ^( S6 R: [0 c- ^岁冕瘴江急,鸟兽鸣声悲。

, R @. q0 S) V+ Q, @* c空蒙寒雨零,惨淡阴风吹。

( b5 Z" T; r' S8 Z/ K殡宫生苍藓,纸钱挂空枝。

* z$ J8 b4 m. r$ L无人设薄奠,谁与饭黄缁。7 R3 ^+ F6 b/ S* j3 A

亦无挽歌者,空有挽歌辞。" B+ @. U. o5 {

——《自作挽词》5 v- D$ B9 d& Y& Z5 W$ H- f

; t, U. x! o5 {) W% h凄厉,恐惧,黑暗,这是一首对于生前死后都绝望透顶的挽歌,令人不忍卒读。用现代医学分析,此时的秦观已是一个重度抑郁症患者。1 B: V# S6 a3 g

但是,他的恩师苏轼却不能理解秦观的抑郁。

3 L+ F0 y3 e. ~( v S, A! ^8 r元符三年(1100),宋哲宗驾崩,政局起了变化,被贬谪的人陆续被召回。六月,苏轼从海南过雷州,与秦观见面。秦观向苏轼出示了他自作的挽词,苏轼读后哈哈大笑,认为秦观学老庄已经炉火纯青了,“齐生死,了物我,戏出此语”,不必当真。他把秦观的痛语当成了游戏文字,并未往心里去。可见人类的悲欢并不相通,尤其是天性达观之人与悲观之人,更是难以看到事情的同一面。

( s( k3 b5 y0 r7 w; u这次重逢,秦观还作了一阕词:5 R, ~- G# R4 B; p9 G; P1 Q% l

南来飞燕北归鸿,偶相逢,惨愁容。绿鬓朱颜,重见两衰翁。别后悠悠君莫问,无限事,不言中。

5 U p) u! |4 K4 b/ v0 A小槽春酒滴珠红,莫匆匆,满金钟。饮散落花流水、各西东。后会不知何处是,烟浪远,暮云重。

: C5 p7 M& n( S6 ~6 V, l" `. k——《江城子》" Y+ k% h% J7 `" |

4 Q q, \7 F% {& V! s+ E64岁的苏轼,52岁的自己,在秦观眼里只是两个“衰翁”,没有欢喜,反而有莫名的悲哀。漂泊多年,一言不发,这是秦观一生所写的最后一阕词。

1 j) j* R% t% w' m* k, G# f一个月后,秦观从雷州北返。又一个月后,在归途中病逝。

' W7 W* D f4 \9 D$ B当时,他走到藤州(今广西藤县),困了,在光华亭下休息,梦见自己填过的一阕词。醒来,讲给别人听。讲得有些口渴了,说要喝水。人家把水取来,他却看着那水笑了。

5 z4 K: b5 m: Q% M8 Y/ x) V就在笑声中,一代词宗溘然长逝。

, b6 e& z0 i$ Y此时,苏轼也在归途中,听到自己最爱的弟子病逝的噩耗,两天吃不下饭,“少游已矣,虽万人何赎”。经过多日的心情平复后,苏轼为秦观写下了最后的文字:“当今文人第一流,岂可复得。此人在,必大用于世,不用,必有所论著以晓后人。前此所著,已足不朽,然未尽也,哀哉哀哉!”

0 v- x1 d! m, W. {$ O( J秦观病逝仅一年后,苏轼也仙逝了。一个时代结束了。

7 o' w9 ]( t$ n( v0 O. ` u3 A5 {$ G( D3 w; z7 A

500多年后,清初才子王士祯经过高邮,想起了多愁善感的一代词宗:2 F3 I6 v8 K Q) s j: J# u) x# g

风流不见秦淮海,寂寞人间五百年。(最爱历史); w8 f7 p+ _ R0 _. a- D

+ Z- ]3 ]# ]" O% V

4 c: A1 A& J6 \& F# b- o# ]

0 W' A* W8 `$ e |

公安网备

公安网备